Contexte

Depuis le premier semestre 2022, le Sri Lanka est plongé dans une grave crise économique, politique et sociale, aggravée par la pandémie de Covid-19 et les décisions de l’ancien président Gotabaya Rajapaksa. Les manifestations massives ont conduit à sa démission, et en juillet 2022, Ranil Wickremesinghe a été élu président. Cependant, la situation reste tendue, avec un mécontentement croissant face à un gouvernement perçu comme lié à l’impunité et au népotisme des Rajapaksa. La sécurité alimentaire et l’accès aux soins médicaux demeurent menacés, et les droits humains sont en péril.

Situation des droits humains

Le pays a connu des épisodes de violences policières et une remontée de la militarisation. Les libertés sont menacées par le recours à la draconienne « loi anti-terroriste » pour justifier l’arrestation et la détention arbitraire de défenseurs des droits humains, alors que cette loi a été dénoncée par la communauté internationale.

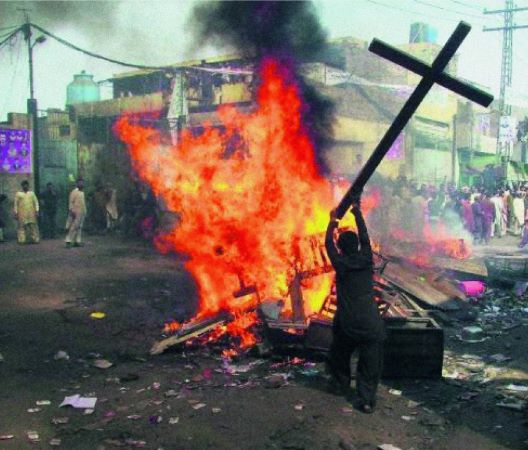

Lors du dernier Examen périodique universel (EPU) auquel le Sri Lanka s’est soumis, en début d’année 2023, le Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association de l’ONU a « jugé très préoccupante la discrimination systématique dont étaient victimes les minorités ethniques et religieuses ». La précédente Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, ayant même souligné « l’aggravation des tensions intercommunautaires ». Les minorités, en particulier les Tamouls et les Musulmans, continuent de faire face à des discriminations et à des violences. De plus, la liberté d’expression est souvent restreinte, avec des journalistes et des activistes confrontés à des menaces, des harcèlements et des arrestations.

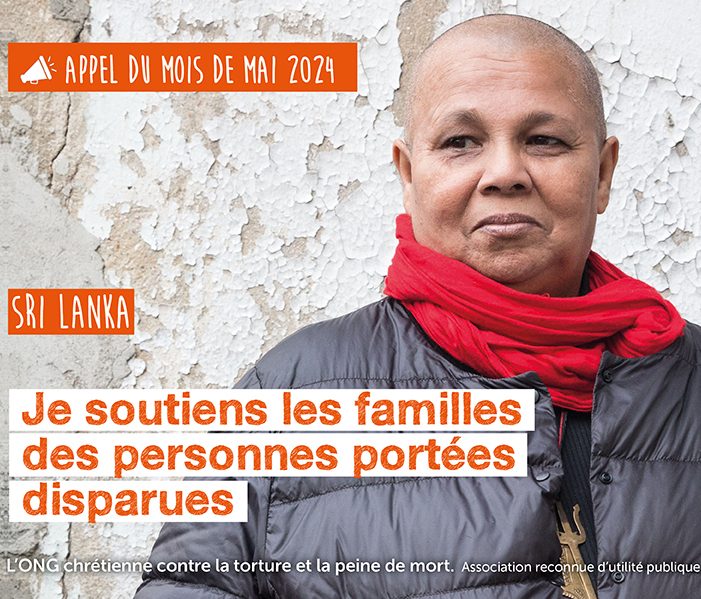

Les disparitions forcées, arme de terreur des autorités

Avec l’Argentine et le Mexique, le Sri Lanka est l’un des pays qui pratiquent le plus les disparitions forcées, même si les chiffres sont difficiles à estimer. Les disparitions forcées ont un impact multiple sur le respect des droits des personnes concernées, encore plus exposées à des risques de torture, de mauvais traitements ou de mort, puisqu’elles sont placées hors cadre juridique. Au Sri Lanka, ce crime est de grande ampleur.

Recourir aux disparitions forcées est une stratégie de terreur visant à soumettre une société et à éliminer des opposants. C’est aussi une stratégie d’organisation de l’impunité car en l’absence d’informations, de cadavres, de preuves, elle permet de dissimuler à la fois le crime et la responsabilité de l’État (et de ses dirigeants). Pour les familles et les proches, le fait de ne savoir ni quel est (ou a été) le sort de la personne disparue, ni même si elle est vivante ou décédée constitue une souffrance qui ne s’achève jamais.

Pratique de la torture

L’usage de la torture est répandu au Sri Lanka : ainsi, toute personne arrêtée ou détenue par les forces de l’ordre sri lankaises court un risque important d’être soumise à des actes de torture. Les personnes appartenant à la communauté tamoule sont particulièrement visées. La pratique des disparitions forcées est répandue au Sri Lanka. Les personnes qui en sont victimes sont d’autant plus exposées à la torture. Parmi elles, figurent notamment plusieurs journalistes et défenseurs des droits de l’homme.

L’impunité des crimes de torture commis par le passé et encore aujourd’hui est quasi-totale. Cela souligne l’importance d’une réforme de la législation et des institutions et rappelle que les mesures de justice transitionnelle peuvent remplir l’obligation de l’État d’enquêter, poursuivre et punir les actes de torture, contribuant ainsi à la prévention de leur persistance dans l’avenir.

le Sri Lanka en chiffres.

Sources :

World Prison Brief

Site du gouvernement américain

Action Mondiale des Parlementaires

ACAT-France