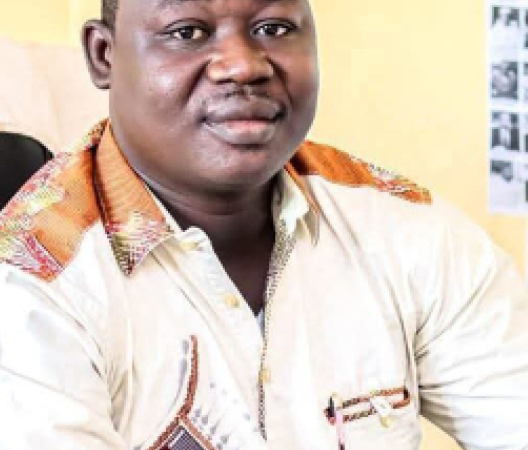

Le directeur de publication du journal « Le Pays » et correspondant pour Radio France Internationale (RFI) au Tchad, Olivier Monodji, est arbitrairement détenu depuis le 5 mars 2025. Il encourt une peine de 20 à 30 ans de prison ferme pour « intelligence avec l’ennemi, attentat contre les institutions, complot, atteinte à l’ordre constitutionnel ».

Qu’est-il arrivé à Olivier Monodji ?

Le 5 mars 2025, des policiers se rendent au siège du journal « le Pays » à Ndjamena, et présentent au directeur de publication Olivier Monodji, un mandat d’amener signé par le procureur général de la République. Le journaliste doit suivre les policiers, destination : la Coordination de la police judiciaire. Sur place, il est placé en garde à vue. Deux jours plus tard, le 7 mars, il est entendu pour la première fois par des officiers de la police judiciaire. Cette audition est interrompue en raison de la présence d’une personne non habilitée lors de l’interrogatoire. L’avocat de la défense demande et obtient la suspension de l’audition.

À aucun moment, durant les six premiers jours de détention d’Olivier Monodji, les motifs de son arrestation et de sa garde à vue ne lui sont notifiés. Le 11 mars 2025, Olivier Monodji est formellement accusé d’« intelligence avec l’ennemi, attentat contre les institutions, complot, atteinte à l’ordre constitutionnel », par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Ndjamena, puis écroué à la maison d’arrêt de Klessoum.

Une arrestation sans fondement et une tentative de museler la presse

Les avocats de la défense ont souligné, à plusieurs reprises, que le dossier judiciaire à l’encontre de leur client est vide et que les accusations portées contre lui sont excessives, motivées par une volonté de contrôler et de restreindre la liberté d’informer au Tchad. Pour eux, l’arrestation d’Olivier Monodji viole les principes fondamentaux de la procédure judiciaire et du droit à la défense. L’Union des journalistes du Tchad (UJT) et le Patronat de la presse tchadienne (PTT) ont également exprimé publiquement leur vive inquiétude concernant cette affaire.

Pour les autorités tchadiennes, Olivier Monodji est accusé de complot contre l’État et d’intelligence avec une puissance étrangère, en l’occurrence la Russie. Ces accusations sont liées à ses reportages sur la situation au Sahel, y compris des articles portant sur la présence russe dans la région. Il aurait fourni « des informations liées à la sécurité et à l’économie » du pays et « d’avoir travaillé avec le groupe paramilitaire russe Wagner ». La demande de remise en liberté provisoire d’Olivier Monodji a été refusée par le juge d’instruction, le 9 avril 2025.

La situation d’Olivier Monodji n’est pas un cas isolé. Ces dernières semaines, d’autres journalistes ont été interpellés et emprisonnés, notamment Mahamat Saleh Alhissein de Télé Tchad, dans le cadre de la même affaire. Cette répression s’inscrit dans un contexte où les voix dissidentes, tant dans les médias que dans la société civile, sont systématiquement étouffées sous le régime de Mahamat Idriss Déby.

Contexte

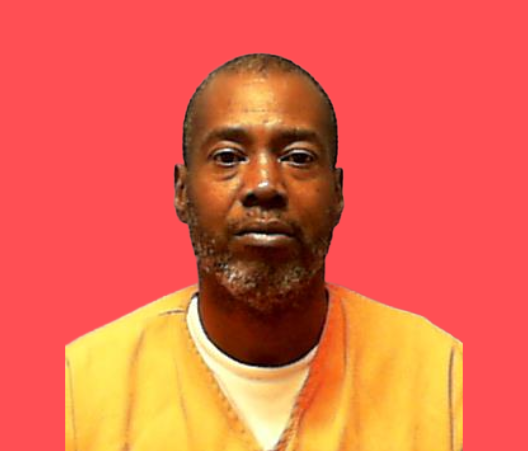

Depuis la prise de pouvoir anticonstitutionnelle de Mahamat Idriss Déby Itno en avril 2021, à la suite de la mort de son père Idriss Déby Itno, le Tchad traverse une période marquée par une répression accrue des libertés fondamentales. Le nouvel « homme fort du pays » a été élu Président de la République en mai 2024 au terme d’un scrutin très controversé. Depuis, le Tchad, sous le régime de son nouveau dirigeant, fait face à une grave crise de gouvernance démocratique, où la liberté d’expression et la liberté des médias sont largement restreints. Cette situation pose un défi majeur pour les acteurs de la société civile, qui sont de plus en plus soumis à des pressions politiques et à une surveillance accrue.

Un espace rétréci pour la liberté d’expression

Malgré des promesses de transition et de changement, Mahamat Idriss Déby s’est rapidement montré déterminé à maintenir un contrôle strict sur toute forme de contestation et de dissidence afin de garder le pouvoir. La répression de la liberté d’expression s’est intensifiée. Plusieurs journalistes indépendants et militants politiques de l’opposition ont fait l’objet d’arrestations arbitraires au cours des dernières années. Plusieurs manifestations publiques contre le gouvernement, bien que légales dans une démocratie, ont été brutalement réprimées avec un usage excessif de la force létale faisant de nombreux morts par balles. Le massacre du 20 octobre 2022 a particulièrement été violent avec plus de 128 morts.

Bien que la Constitution tchadienne garantisse la liberté d’expression, des lois restrictives sont régulièrement utilisées pour censurer des reportages et limiter l’accès à l’information. L’usage d’internet a également été restreint à plusieurs reprises, avec des coupures ciblées des réseaux sociaux ou de l’accès à certaines plateformes en ligne, surtout lors des périodes de manifestations ou d’événements politiques.

Un espace médiatique sous contrôle étroit du régime

Le paysage médiatique tchadien est caractérisé par une forte censure gouvernementale. Les médias indépendants, bien que présents, sont soumis à des pressions constantes. Les journaux critiques à l’égard du gouvernement sont souvent contraints à l’autocensure pour éviter des représailles. Le Tchad connaît une concentration des médias aux mains de l’État, à travers des organes comme Télé Tchad, qui sont souvent utilisés comme outils de propagande gouvernementale. Parallèlement, les organisations de journalistes, telles que l’Union des Journalistes du Tchad (UJT), font face à des intimidations régulières qui limite leur capacité à défendre les droits des journalistes et à critiquer les politiques gouvernementales. Les journalistes et les médias dit indépendants subissent régulièrement des pressions sous forme de menaces, de violences physiques, d’intimidations et d’arrestations arbitraires. Ils sont également confrontés à un environnement économique difficile, avec des restrictions financières imposées par l’État et des difficultés à accéder à des financements indépendants. Cette situation renforce la dépendance des médias vis-à-vis du gouvernement, et marginalise davantage les médias d’opposition qui peinent à survivre dans cet environnement hostile. Ces incidents illustrent une politique de contrôle de l’information qui vise à museler la presse et à restreindre les voix critiques au sein de la société tchadienne.