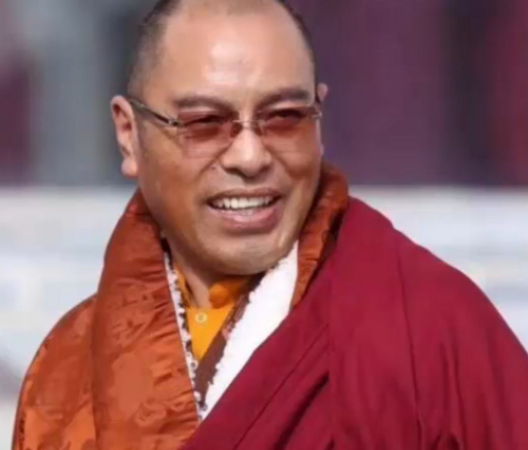

Le 29 mars 2025, la communauté internationale a été choquée par l’annonce du décès à Hô-Chi-Minh-Ville, au Vietnam, du lama tibétain Hungkar Dorje Rinpoché. Reconnu pour son engagement en faveur de la culture tibétaine et sa critique ouverte de la répression chinoise, sa mort suscite des interrogations et des soupçons, notamment de la part du gouvernement tibétain en exil et d’organisations de défense des droits humains telles que l’ACAT-France, International Campaign for Tibet et Human Rights Watch. Que s’est-il réellement passé ?

Qui était Hungkar Dorje Rinpoché ?

Hungkar Dorje Rinpoché, également connu sous le nom de Trulku Hungkar Dorje ou simplement Hungkar Dorje, était un haut lama tibétain âgé de 56 ans, reconnu pour son rôle éminent dans le bouddhisme tibétain. Dès son jeune âge, il s’intéressa aux enseignements bouddhistes et étudia au monastère de Lung Ngon. À l’âge de 22 ans, il s’exila en Inde pendant cinq ans pour approfondir ses connaissances au monastère de Drepung Gomang, où il obtint le prestigieux titre de guéshé. Entre 1995 et 1997, il poursuivit des études supérieures aux États-Unis avant de retourner au Tibet. Maître spirituel respecté et vénéré par des milliers de Tibétains cherchant à suivre ses enseignements, le lama Hungkar Dorje Rinpoché était reconnu pour sa profonde compréhension des doctrines bouddhistes et sa capacité à guider ses dévots sur le chemin de l’éveil. Le terme « Rinpoché », signifiant « précieux » en tibétain, lui fut attribué en raison de son statut de réincarnation d’un grand maître spirituel du passé. En tant qu’abbé du monastère Lung Ngon, il consacra sa vie à l’éducation et à la préservation de la culture tibétaine, fondant 14 écoles primaires et collèges, ainsi que des monastères et des académies bouddhistes, dont le lycée professionnel national Hungkar Dorje, offrant ainsi à des milliers d’enfants tibétains des opportunités d’apprentissage gratuites. Le lama était également un écrivain prolifique, auteur de plus de vingt livres sur la langue, les traditions et les pratiques culturelles bouddhistes. Philanthrope engagé, il apportait un soutien financier, de la nourriture, des vêtements et des médicaments à des milliers de Tibétains âgés, pauvres et malades. Hungkar Dorje Rinpoché incarnait l’espoir et la résilience du peuple tibétain face aux défis contemporains. Sa sagesse et son engagement envers la transmission des enseignements bouddhistes en firent une figure centrale dans la préservation de la culture tibétaine.

Toléré et reconnu par les autorités chinoises, sa situation a changé selon le gouvernement tibétain en exil à la fin septembre 2024, après qu’il a exprimé son opposition à l’imposition par Pékin d’un faux Panchen Lama, Gyaltsen Norbu, qui n’est pas reconnu par Sa Sainteté le Dalaï-Lama. Bien qu’il ait été contraint de l’accueillir dans son monastère, il n’était pas en accord avec cette imposition. Par la suite, il aurait été interrogé par les autorités chinoises, qui lui reprochaient son manque d’« accommodement » lors de la visite du Panchen Lama. Il a également été critiqué pour avoir composé des prières de longue vie pour Sa Sainteté le Dalaï-Lama, ce qui allait à l’encontre des « politiques éducatives » imposées par le gouvernement chinois. Ces événements, accompagnés d’une surveillance étroite de son monastère par les autorités de Pékin, auraient conduit à son exil, suivi d’une période de clandestinité au Vietnam.

Une mort qualifiée de suspecte : Que s’est-il vraiment passé ?

Le 29 mars 2025, à la surprise générale, le Lama Hungkar Dorje Rinpoché a été déclaré mort à Hô-Chi-Minh-Ville. Les autorités vietnamiennes et chinoises ont affirmé qu’il était décédé d’une maladie. Cependant, cette version est contestée par ses fidèles, qui soutiennent, dans un communiqué de presse du gouvernement tibétain en exil, qu’il a été arrêté le 25 mars 2025 dans sa chambre d’hôtel à Saigon, lors d’une opération coordonnée par la police locale et des agents secrets chinois. Il aurait été retenu pendant deux jours avant d’être transféré au bureau local de la Sécurité publique le 28 mars, où il est mystérieusement décédé le même jour. L’ONG International campain for Tibet, s’appuyant sur des sources crédibles et les témoignages d’exilés tibétains, a rapporté que le 25 mars 2025, les autorités vietnamiennes ont rencontré le Lama Hungkar Dorje Rinpoché dans un hôtel à Hô-Chi-Minh-Ville. Ce jour-là, il a été arrêté dans sa chambre lors d’une opération coordonnée par la police locale et des agents secrets chinois. Il a été détenu dans cet hôtel jusqu’au 27 mars. Le 28 mars, il a été déplacé de l’hôtel et, selon des sources crédibles, il aurait mystérieusement trouvé la mort ce même jour. Le 1er avril, le gouvernement chinois a informé le monastère Lung Ngon Thubten Chokhorling du décès de Hungkar Dorje Rinpoché, survenu le 29 mars. Cette date a été confirmée par le monastère, qui est sous surveillance permanente, dans une annonce faite le 3 avril, mentionnant que le Lama avait présenté des « signes de mauvaise santé » et qu’il était décédé « de maladie ». Cependant, ses partisans en exil affirment que ce communiqué a été rédigé sous contrainte et que le Lama Hungkar Dorje Rinpoché a été victime d’actes de torture ainsi que d’un traitement cruel et inhumain.

Un enterrement dans la clandestinité

Le 5 avril 2025, cinq moines du monastère Lung Ngon, accompagnés de six fonctionnaires chinois, sont arrivés à Hô-Chi-Minh-Ville pour récupérer le corps de Hungkar Dorje Rinpoché en vue des rites funéraires au Tibet. Parmi eux se trouvait le neveu de Hungkar, également moine. Cela leur a été refusé. Les moines ont été invités à signer un document attestant que Rinpoché était décédé, mais ils ont refusé de le faire sans avoir vu le corps. Le 10 avril, les moines ont finalement été autorisés à voir brièvement le visage de Rinpoché à l’hôpital international Vinmec Central Park, où son corps était recouvert d’un drap blanc. Le 14 avril, Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine, a effectué une visite d’État au Vietnam pour « renforcer les liens entre les deux pays en pleine guerre commerciale avec les États-Unis ». Le 18 avril, le corps de Hungkar Dorje Rinpoché a été déplacé vers un cimetière voisin dans l’enceinte d’un temple bouddhiste Sakya, à partir de l’hôpital. Les téléphones personnels des moines tibétains et des fidèles vietnamiens ont été saisis, et environ 40 policiers vietnamiens ainsi que 30 fonctionnaires chinois ont été déployés pour garantir la discrétion de la crémation, interdisant toute forme d’enregistrement. Finalement, le 20 avril, Hungkar Dorje Rinpoché a été incinéré dans l’obscurité, sous un contrôle strict, vers 1 heure du matin. Cette cérémonie hautement secrète a été entourée de mystère, et les autorités chinoises ont produit un certificat de décès affirmant qu’il était mort à l’hôpital le 28 mars. Cependant, des informations recueillies par l’ONG International Campaign for Tibet et auprès des exilés tibétains suggèrent qu’il n’était pas malade et qu’il aurait été enlevé et soumis à un interrogatoire musclé, ce qui aurait conduit à sa mort. Les événements entourant la mort du Lama Hungkar Dorje Rimpoché soulèvent de nombreuses questions et suscitent l’indignation parmi ses partisans, qui continuent de contester la version officielle des autorités vietnamiennes et chinoises. En réaction à cette mort jugée suspecte, des manifestations ont eu lieu à Dharamshala, en Inde, siège du gouvernement tibétain en exil.

Plusieurs organisations de défense des droits humains, telles que l’ACAT-France, International Campaign for Tibet et Human Rights Watch, demandent une enquête transparente et indépendante sur les circonstances de cette mort mystérieuse et l’incinération précipitée du lama Hungkar Dorje Rimpoché, car les circonstances laissent penser à une implication des autorités chinoises dans le décès de ce leader bouddhiste tibétain très respecté.

Contexte

Les Tibétains : un peuple réprimé

La mort du lama Hungkar Dorje Rinpoché s’inscrit dans un contexte de répression exercée par le gouvernement chinois à l’encontre des Tibétains, en particulier des éducateurs et des écoles qui promeuvent la culture tibétaine. Depuis l’annexion du Tibet en 1950, les Tibétains ont vu leurs droits culturels, religieux et linguistiques menacées. Sa Sainteté le Dalaï-Lama, figure emblématique du bouddhisme tibétain et symbole de la résistance pacifique, a été contraint à l’exil en 1959. Malgré ses efforts, dit-il, pour promouvoir un dialogue pacifique et obtenir une autonomie réelle pour le Tibet, la répression s’est intensifiée, avec des restrictions sur la pratique religieuse et la liberté d’expression. Les Tibétains expriment souvent leur désir d’autonomie et de préservation de leur identité culturelle, mais ces aspirations se heurtent à des politiques strictes de contrôle de la part des autorités chinoises. Les restrictions sur la pratique religieuse, la destruction de monastères et la répression des manifestations pacifiques sont autant de préoccupations soulevées par les défenseurs des droits humains. Après l’imposition de la loi martiale en 1989, le Parti communiste chinois (PCC) a perçu le mouvement international en faveur du Tibet comme une menace, intensifiant ses actions contre les visites du Dalaï Lama et surveillant les organisations tibétaines. Au début des années 2000, le PCC a contraint les fonctionnaires tibétains à inscrire leurs enfants dans des écoles en Chine, sous peine de perdre leur emploi. À la suite de l’insurrection de 2008, le gouvernement chinois a rompu les liens entre les Tibétains en exil et ceux restés au Tibet, élargissant ainsi la répression à la population tibétaine ordinaire. Les méthodes de surveillance ont évolué, passant d’espions de bas niveau à des professionnels utilisant des technologies avancées. Selon le rapport de 2024 du Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD), environ 80 à 90 % des réfugiés tibétains ont été touchés par cette répression.

La répression transnationale, arme redoutable du gouvernement chinois

Les autorités chinoises exercent depuis longtemps une répression transnationale, c’est-à-dire des violations des droits humains commises au-delà des frontières pour réprimer la dissidence. Cette répression cible notamment les Tibétains vivant à l’étranger, en s’attaquant à ceux qui critiquent le gouvernement chinois ou participent à des activités jugées « menaçantes ». Le Parti communiste chinois (PCC) mène des actions contre diverses communautés, qualifiées de « cinq poisons » : les Tibétains, les Ouïghours, les Taïwanais, les dissidents chinois (y compris les manifestants de Hong Kong) et les pratiquants du Falun Gong. Une autre victime moins connue est la population de Mongolie du Sud. Bien que ces campagnes soient menées depuis des décennies, leur fréquence a considérablement augmenté ces dernières années, notamment depuis l’accession au pouvoir de Xi Jinping et l’ « expansion massive » du travail du Front uni, principal bras d’exécution de cette répression. Sous l’impulsion de Xi Jinping, le PCC a renforcé ses pouvoirs extraterritoriaux pour persécuter toutes les sources perçues d’opposition, ce qui constitue une extension internationale des campagnes menées à l’intérieur de la République populaire de Chine (RPC). Le mandat actuel de Xi Jinping se caractérise par deux tendances : la centralisation de l’autorité politique et une politique étrangère agressive, contribuant à l’augmentation préoccupante de la répression transnationale. Selon Ramona Li, du Réseau des défenseurs des droits de l’homme chinois, « au cours des cinq dernières années, le gouvernement chinois est devenu plus sensible à l’activisme en faveur des droits de l’homme. Le degré d’engagement ouvert qui était possible en 2018 serait inimaginable aujourd’hui. Le seuil d’expression qui déclenchera des représailles est désormais plus bas. » La sécurisation croissante des questions liées aux minorités ethniques, religieuses et culturelles, considérées comme des ennemis du parti, vise à mobiliser un soutien international pour les politiques du PCC. L’appareil répressif de la RPC rend les membres des groupes minoritaires plus vulnérables en démantelant systématiquement leurs réseaux de solidarité, perçus comme des menaces à l’autorité de l’État. Les minorités ethniques et culturelles, ainsi que les dissidents politiques, illustrent cette campagne mondiale de répression. De plus, les tactiques utilisées par le PCC semblent inspirer d’autres régimes autocratiques (par exemple, en Birmanie, en Iran, au Venezuela) cherchant à réduire au silence les activistes prodémocratie. Des similitudes ont été notées avec d’autres cas, notamment celui de l’activiste Gonpo Namgyal, décédé peu après sa détention, son corps présentant des signes de torture. En 2022, le gouvernement chinois a rapatrié, avec la coopération des autorités vietnamiennes, au moins deux dissidents politiques ayant fui au Vietnam : Dong Guangping et Wang Bingzhang, avant d’y être arrêtés. En septembre 2024, Chen Wenqing, responsable de la sécurité d’État en Chine, avait appelé à une répression accrue des activités séparatistes au Tibet, annonçant un durcissement supplémentaire de la politique culturelle et éducative dans la région.

Appel à l’action

La mort suspecte du lama tibétain Hungkar Dorje Rinpoché soulève de vives inquiétudes concernant le respect des droits humains au Vietnam et le droit des réfugiés. Le Vietnam doit respecter le principe de non-refoulement, qui interdit de renvoyer des personnes vers des pays où elles risquent d’être persécutées. Les conventions internationales, comme le Protocole du Minnesota, dont le Vietnam est signataire, imposent également la conduite d’enquêtes impartiales sur les décès potentiellement illégaux.

C’est pourquoi, conformément à ses engagements internationaux, l’ACAT-France exhorte le gouvernement vietnamien à mener une enquête transparente et impartiale sur les circonstances du décès du lama Humkar Dorje, en examinant le rôle des services de sécurité vietnamiens ainsi que toute implication éventuelle des services de sécurité chinois. Les autorités vietnamiennes doivent rendre des comptes pour toute complicité dans les abus commis par la Chine. Une enquête approfondie pourrait clarifier les circonstances de sa mort. Il est crucial de garantir que de telles violations des droits humains ne se reproduisent pas et que la voix des Tibétains soit entendue et protégée.