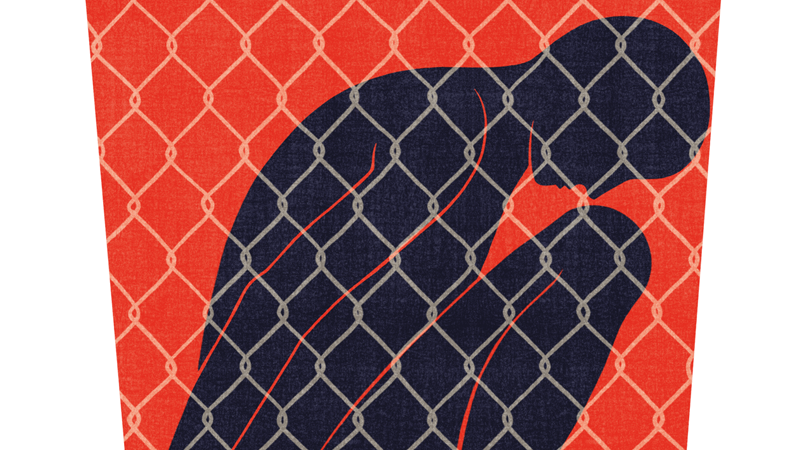

DESHUMANISATION ORDINAIRE

scène se déroule en mars 2018. Dans le centre de rétention administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, des sans-papiers détenus filment leur quotidien. « Regardez la poubelle, regardez dans quoi les gens vivent », enjoint l’un d’eux qui zoome, dans le même temps, sur l’insalubrité des lieux. Sous ses pieds, le sol a quasiment disparu sous un tas de déchets. Les cellules sont exiguës. On devine que les matelas, sur lesquels les exilés dorment probablement, doivent dégager une odeur presque fétide. « Il n’y a rien qui te fait sentir que tu fais encore partie de la race humaine », raconte Atef, exilé tunisien à l’initiative de ce film relayé par le site d’information Streetpress.com.

Ces images font partie des rares témoignages sur les lieux privatifs de liberté dans la France de 2018. Des situations tellement indignes qu’elles sont qualifiées de traitements cruels, inhumains et dégradants (TCID). Pourtant, les démocraties s’en accommodent à tel point que l’insalubrité des prisons, la violence de certaines gardes à vue, l’usage abusif de la force publique par des agents de force de l’ordre ou le « gazage » des effets personnels des exilés de Calais sont devenus les actes d’une déshumanisation tellement banalisée, qu’elle en est devenue invisible aux yeux du grand public comme des responsables politiques.

Même logique que la torture

Si ces actes sont prohibés par la Convention des Nations unies contre la torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, c’est parce qu’ils répondent de la même logique que la torture : briser, humilier, nier l’humanité et la dignité d’autrui. « Le fondement des TCID n’est pas l’intention de nuire [ce qui est le cas pour la torture, ndlr], mais plutôt la question de la dignité humaine », explique le philosophe spécialiste en philosophie morale Michel Terestchenko. Ainsi, les TCID recouvrent « toutes sortes de pratiques qui constituent une négation, une dégradation ou un mépris à l’égard d’une personne et de sa dignité ». Ces pratiques sont diverses et ne sont pas précisément définies par le droit international. Toutefois, leur qualification en tant que TCID requiert plusieurs critères, dont la gravité de la douleur ressentie et la situation de vulnérabilité de la victime. « Un même traitement ne sera jamais ressenti de la même façon par les victimes et il y a donc un réel besoin de prendre en compte la situation personnelle de la personne », explique Jean-Sébastien Blanc, conseiller en matière de détention à l’Association pour la prévention de la torture (APT). À l’arrivée, les TCID peuvent recouvrir de multiples cas : « Il peut s'agir de situations de surpopulation, d'accès limité aux soins, d'apport nutritionnel insuffisant, qui ne constituent pas nécessairement en soi des formes de TCID, mais qui peuvent le devenir en se combinant à d'autres facteurs. »

Un sujet politiquement ruineux

Surpopulation carcérale, fouilles intégrales ou mise à l’isolement : considérés comme des endroits « à haut risque », les lieux privatifs de liberté connaissent en leurs seins des situations représentatives de comment les TCID et leur banalisation prennent corps en démocratie. Aumônière dans une prison où sont majoritairement incarcérés des détenus de longue peine, Laurence Collet en témoigne : « Les longues peines, parce qu’elles laissent peu de perspective d’espoir, sont constitutives de traitements inhumains en soi, mais il y a aussi les fouilles intégrales dont certains détenus sortent complètement traumatisés. » De même, « le fait que dans les anciennes prisons, il n’y a pas d’eau chaude et certaines cellules font 6 m2 ». Comment expliquer que les démocraties tolèrent ces pratiques qui sont contraires à leurs principes fondateurs ? Les États comptent parmi les premiers responsables puisqu’ils manquent à leurs obligations fixées par le droit international, dont « la mise en oeuvre d'un cadre normatif et de mesures visant à prévenir les abus », rappelle Jean-Sébastien Blanc. Mais pour des raisons sécuritaires, budgétaires ou électoralistes, le respect de la dignité et des droits des détenus ne semble pas être la priorité.

«Ce manquement de l’État est rendu d’autant plus facile grâce à l’indifférence du public, ajoute Michel Terestchenko. Qui se soucie des conditions carcérales et de l’amélioration des conditions des prisonniers? C’est un sujet politiquement ruineux.» De son côté, Laurence Collet insiste sur deux sentiments qui traversent l’opinion publique : la peur et l’idée que les détenus « l’ont bien cherché ». Dans les prisons, l’humiliation va de soi et l’enfermement ne suffit pas. Pour purger sa peine, le détenu doit « en baver », au point qu’on lui dénie ses droits les plus fondamentaux. « Il y a l’idée qu’à partir du moment où les gens sont coupables, ils ont perdu leur droit à être respectés et qu’ils ne peuvent plus être considérés comme des êtres humains », complète Gabriel Nissim, ancien président de l’ACAT et membre du groupe de travail consacré aux prisons. Un sentiment renforcé par la croyance très forte que «les prisons sont des hôtels trois étoiles, où les détenus sont logés et nourris », d’après Laurence Collet. Difficile, dans ces conditions, de sensibiliser à l’impératif de respecter la dignité des personnes incarcérées.

Porte ouverte

Mais ces pratiques et leur banalisation sont surtout rendues légitimes par une différenciation des droits entre ceux que l’on doit traiter humainement et les autres. Cette distinction se fait sur la base de « l’analyse de la dangerosité », selon Laurence Collet qui estime qu’on ne juge pas quelqu’un pour ce qu’il a fait, mais pour ce qu’il risque de faire. Tant pis si cette évaluation porte atteinte à la présomption d’innocence et qu’elle est menée au moyen de méthodes parfois discutables. L’exemple le plus frappant est celui des Centres nationaux d’évaluation (CNE) où les détenus de longues peines sont évalués par des médecins, des psychiatres ou des psychologues en vue d’une éventuelle sortie. « Les détenus sont reçus pendant un quart d’heure. Comment peut-on évaluer quelqu’un en 15 minutes? », s’interroge l’aumônière. Dans la plupart des cas, guidés par la peur de la récidive, les spécialistes déclarent qu’ils sont encore trop dangereux pour sortir de prison. « À chaque fois, on les retrouve en petits morceaux. »

Si ces pratiques sont acceptées par le plus grand nombre, pourquoi les désigner comme dangereuses pour les démocraties ? Justement parce qu'elles sont vues comme des petites dérives qui ne portent pas à conséquence. Mais dans les faits, « tolérer les mauvais traitements, c’est la porte ouverte à une tolérance de la torture », explique Jean-Sébastien Blanc. En clair, si un régime tenté par la torture conquiert le pouvoir, il n'aura qu'à s'appuyer sur des bases idéologiques existantes et qui justifient que l'on maltraite, que l'on humilie et que l'on nie la dignité d’autrui. C’est pourquoi, plus que jamais, il faut s’inquiéter de la banalisation et de la justification des traitements inhumains, cruels et dégradants. Sans quoi les démocraties perdront leur âme.

Quid du terrorisme ?

Si la dangerosité présumée des détenus justifie que l'on porte atteinte à leur dignité, jusqu'où sommes-nous prêts à aller face aux personnes soupçonnées de terrorisme ? « Le 11 septembre 2001 a marqué un point de rupture, à partir duquel on a normalisé un discours toujours plus permissif concernant le recours à la torture et aux mauvais traitements. On trouve des justifications et des exceptions à un interdit pourtant fondamental », prévient Jean-Sébastien Blanc de l'Association pour la prévention de la torture (APT).

Par Anna Demontis, chargée de projet éditorial à l'ACAT

Article issu du dossier « Démocratie : la tentation de la torture » du Humains n°05

Article issu du dossier « Démocratie : la tentation de la torture » du Humains n°05